(募集終了)【木桶職人復活プロジェクト】“木桶文化”を軸に、蔵元ごとの物語を世界へ届ける。──伝統を未来に翻訳する“仕掛け人”を募集。

木桶職人復活プロジェクト ── 伝統が香る。その一滴が、未来を変える。

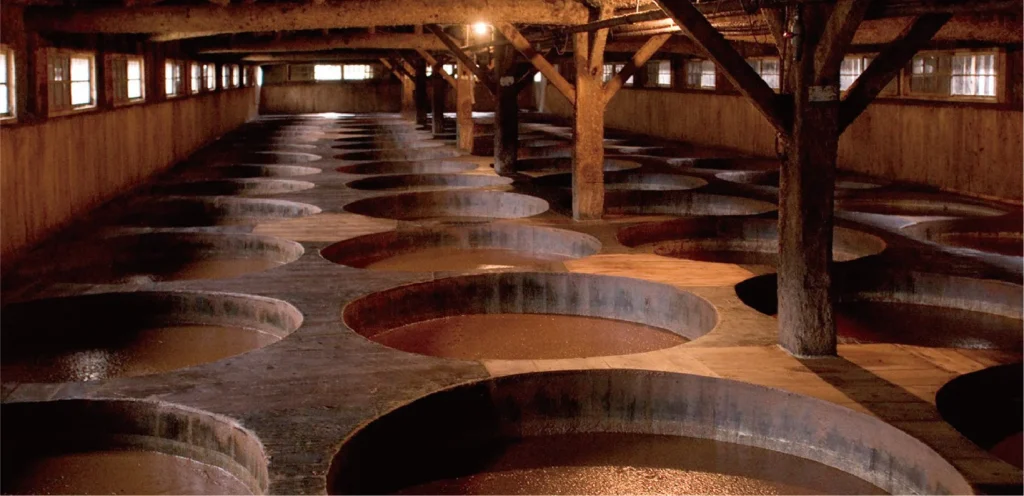

かつて日本の食卓を支えていた、“木桶仕込み”という文化。

味噌、醤油、酢、みりん、酒――和食の土台を支える調味料は、かつてすべて「木桶」から生まれていました。

木という自然素材と、微生物と、時間の力。その掛け算が、私たちの“おいしい”をつくってきたのです。

しかし、時代は変わりました。大量生産と効率化の波の中で、木桶は姿を消し、プラスチックやステンレス製のタンクへと置き換えられていきました。

そして今、日本で現役の木桶職人は、ほぼゼロに近い状態。伝統が、技が、音もなく消えようとしていたそのとき――。

立ち上がったのが、ヤマロク醤油の五代目・山本康夫さん。

2012年、彼は「自分たちの手で新しい桶をつくろう」と仲間たちに呼びかけました。

その呼びかけに応え、小豆島に集まったのは、醤油蔵、味噌蔵、酒蔵、流通業者、大工、料理人……業界も立場も超えた、“木桶を愛する人たち”でした。

こうして生まれたのが、「木桶職人復活プロジェクト」です。

このプロジェクトでは、毎年1月に小豆島で「新桶づくり」が行われます。

それはただ桶を作るだけのイベントではありません。

参加者全員で汗を流し、木に触れ、技を学び合い、次の世代へと伝えていく。

企業のロゴも看板もない、ただ“文化を守りたい”という気持ちだけがそこにある、静かで熱い現場です。

一つの桶を、みんなでつくる。

一つの文化を、みんなで未来へ渡す。

「木桶職人復活プロジェクト」は、そんな想いのバトンをつなぎ続けています。

木桶仕込みとは?

木桶仕込みは、天然の杉材で作られた大きな桶を使って醤油をじっくりと発酵・熟成させる製法です。

微生物が生きる環境が整っており、複雑で深い旨味や香りが特徴です。

桶は「生きている」存在

杉でできた木桶は、呼吸し、発酵を導く微生物のすみかになります。

空気を通し、水分をため込み、季節の変化に寄り添いながら、毎日少しずつ、味を育てていく――そんな「生き物」のような存在です。

時間が醸す、やさしい深み

木桶仕込みの醤油や味噌は、天然醸造。

四季の温度に身をゆだね、ゆっくりと時間をかけて発酵していきます。

だからこそ生まれる、奥行きのある味。そこには“待つ価値”があります。

ライバルではなく、仲間として

木桶仕込みの醤油は、現在、日本の醤油市場全体の中でわずか1%にも満たない存在です。

そんな小さな世界だからこそ、奪い合うのではなく、力を合わせて2%、3%へと育てていきたい。

そんな想いが、このプロジェクトの真ん中にあります。

「おいしい日本、届け隊」でのプロジェクト立ち上げ背景

木桶仕込みの醤油は、今や市場全体のごく一部にすぎません。

「古い製法」「伝わりづらい職人技」といった先入観に加え、醤油そのものがコモディティ化し、本質的な価値や多様な背景が十分に伝わっていないのが現状です。

特に課題となっているのは、各蔵元が持つ個性や哲学を、言語化し、魅力的なブランドとして打ち出す力の不足です。

どんなに良い商品であっても、その背景にあるストーリーが伝わらなければ、現代の消費者や海外のマーケットには届きません。

そうした現状を打破するために立ち上がったのが、このプロジェクトです。

単なる商品PRではなく、「木桶で仕込む意味」「醤油づくりに込められた想い」など、目に見えにくい価値を言葉や体験、ビジュアルへと翻訳し、発信することを目指しています。

そのためには、文章だけでなく、商品設計・販促物・展示・映像・海外発信など、総合的なブランド導線の設計力が不可欠です。

「誰に、どのチャネルで、どんな切り口で伝えれば、本当の魅力が届くのか?」

この問いに向き合いながら、「木桶仕込み」という共通の文化軸を踏まえつつ、各蔵元の個性を生かしたブランドストーリーを紡いでいくこと。それが、プロジェクト立ち上げの背景です。

プロジェクト内容

本プロジェクトでは、長年にわたり受け継がれてきた「木桶仕込み」という希少な伝統製法に宿る価値や思想を踏まえたうえで、それぞれの蔵元が持つ背景・哲学・味わいの個性を掘り起こし、現代の消費者や海外マーケットにも届くかたちで“翻訳”し、発信していきます。

単なるコピーライティングや翻訳ではなく、

「誰に」「どのように」「どんな体験価値として」届ければ、その蔵元の醤油に込められた物語が響くのか。

そんな問いに向き合いながら、一つひとつの蔵のブランドストーリーを共に紡いでいくプロセスです。

具体的には、以下のような取り組みをご一緒いただきます:

- 「木桶仕込み」の文化的価値をベースに、各蔵元の魅力や個性の整理・再発見

コンセプト設計、ターゲット設計、発信媒体の選定などを通してブランドの核を構築

- 海外展開を見据えた、多言語(英語等)での発信方法の検討・監修

インバウンドや輸出も視野に、言語や文化背景に応じた最適なアプローチを検討

- ブランドツールや販促資料、展示コンテンツ、動画やビジュアルの設計ディレクション

世界観に合ったデザイン、編集指示や制作管理など全体演出を担っていただきます

- 発信コンテンツの制作(文章・写真・映像など)における企画/管理/編集

Web・紙媒体・映像など、各種メディアへの展開を見据えたコンテンツの企画と実装

- 蔵元や職人との対話を通じて、“物語”を掘り起こすヒアリング・現地訪問

五感を通じた体験からしか得られない言葉や情景をすくい上げ、発信につなげる

- 各蔵の背景や哲学を伝えるブランドストーリーとして、国内外へ届けていく

各蔵が歩んできた歴史やつくり手の信念を丁寧にすくい上げ、それぞれにしかない“物語”として可視化・発信

木桶仕込みの価値を“伝わるかたち”に変え、そこに込められた各蔵元の物語を世界へ届ける。そんな挑戦に、あなたの力を貸していただけませんか。

今回のプロジェクトに参加する蔵元を紹介

山川醸造(岐阜県・岐阜市)

「たまり醤油に、まっすぐ。」

受け継がれる味と、ていねいな手しごとを、木桶とともに。

会社紹介

昭和18年創業。地元岐阜で愛されてきた“たまり醤油”を、今もなお木桶で丁寧に仕込む家族経営の蔵。発酵が生きている味、まろやかで深みのある味わいが魅力。木桶の再生と伝統技術の継承に真摯に取り組んでいる。

山川華奈子さん

「木桶があるから、うちの味がある。技術だけじゃなく、感覚や空気感も引き継いでいきたい」

その言葉の通り、日々の桶の声に耳を傾けながら、やさしい手しごとを続けている。「甘みとコクが共存する、やさしい味わい」

家族経営の温かみが息づく蔵。地元に愛され続ける“たまり醤油”と共に、

木桶仕込みの復興に熱い情熱を注ぐ。

カネイワ醤油(和歌山県・有田川町)

「紀州の自然と生きる醤油」

自然発酵と丁寧な手仕事で、和歌山の豊かな食文化と共に歩む。

木桶仕込みにこだわる理由は、”風味だけじゃない、土地との対話”。

会社紹介

創業から百余年、紀州の海と山に囲まれた自然豊かな土地で育まれる木桶仕込みの味。地下水と木桶のちからを生かし、昔ながらの製法を守り抜く。土地の恵みと語り合うように、菌たちの声に寄り添う発酵文化がここにある。

岩本庄平さん

「自然の変化に逆らわず、桶と向き合うことで、本当にうまい醤油ができる」

職人としての誇りと、風土への敬意がにじむその姿勢に、多くの共感が集まっている。

森田醤油(島根県・奥出雲町)

「山陰から、世界へ」

無添加・天然醸造にこだわり、“正直な味づくり”を続ける蔵。

木桶に生きる菌と共に、時代の声にも耳をすます、柔らかな革新者。

会社紹介

奥出雲の自然に抱かれるように建つ、小さな醤油蔵。天然醸造・無添加にこだわり、「正直なものづくり」を信条とする。国内外から注目される存在でありながら、足元の土と菌を信じ、木桶にすべてを委ねる醤油造りを続けている。

森田浩平さん

「木桶は過去の道具じゃない。未来の味をつくるために、今も生きている存在」

その信念のもと、伝統と革新のあいだで、凛とした挑戦を続けている。

日東醸造(愛知県・碧南市)

「昔ながらを、今に生かす挑戦者」

天然素材にこだわり、杉の木桶でじっくり熟成させる昔ながらの製法を守りながら、「三河しろたまり」など革新的な商品を開発。木桶文化の魅力を発信し続けている。

会社紹介

愛知県碧南市に蔵を構える日東醸造は、100年近い歴史を持つ老舗の白醤油メーカー。

無添加・国産原料にこだわった白醤油「しろたまり」は、素材の持ち味を活かす調味料として、国内外の食のプロから高く評価されている。

蜷川泰輔さん

「透明なうま味を、透明なまま世界へ。」

卵の色をきれいに見せたい――そんな料理人の声に応えるために生まれた白醤油。

「色を濃くせず、うま味を引き出す」という難題に、独自の方法で挑み続けている。

会社HP:https://nitto-j.com/

プロジェクトスケジュール

「プロジェクトに応募する」ボタンから必要情報を入力して応募してください。

応募いただいた方の中から、選考フローに沿って選考いたします。

※応募状況による早めに締め切ることがあります。

・オンラインで定期会議を開催しながらプロジェクトを進めていきます。

対象となる人

・地域資源や職人技のブランディング・発信に関心がある方

・食文化・発酵・伝統技術などの領域に愛着や興味を持っている方

・伝統の価値を、現代社会にフィットさせる方法を考えるのが得意な方

募集要項

仕事内容

- 魅力の整理と伝え方の企画設計(マーケティング設計)

- ブランドコンセプトや発信ストーリーの構築

- コンテンツ制作ディレクション(コピー、動画、デザイン等)

- 国内外への情報発信における媒体選定・企画立案

必須条件

- ブランディング、マーケティング、または広報企画の実務経験

- ヒアリングやリサーチを通じて物事の本質を言語化できる方

歓迎条件

- 食や発酵、伝統技術への関心・知識がある方

- 英語を活用した海外発信の経験がある方

募集期間

2025年7月〜随時

選考・採用通知時期

最終面談の1週間後までには採用通知をさせていただきます。

期待する成果

- 木桶醤油の魅力が国内外の市場に伝わる発信導線の構築

- 醤油文化・木桶技術のブランド価値向上への貢献

プロジェクトを通して得られる経験

- 伝統と未来をつなぐ発信設計に、戦略から関われる経験

- 世界に通じる“本物”をどう伝えるかという、唯一無二の挑戦

- 職人との共創を通じた深いブランド共感と共鳴

活動条件

基本的にリモート勤務

業務委託での採用

諸条件に関しては別途相談させてください

給与・待遇

原則としてプロボノ(無償・ボランティア)でのご参画を想定。

(ただし、関わり方・稼働量・ご経験・成果内容等に応じて、業務委託契約や謝礼等をご相談させていただく場合あり)

活動期間

成果次第だが継続的な関係を希望

このプロジェクトの参加企業

木桶職人復活プロジェクト

木桶職人復活プロジェクトとは、木桶を使った醤油や味噌などの発酵食品の醸造を復活させるため、2012年にヤマロク醤油の五代目山本康夫氏の呼びかけで始まったプロジェクトです。全国から木桶に関わる食品メーカー、流通業者、大工、料理人などが集まり、毎年1月に小豆島で新桶づくりを行っています。技術を共有することで、木桶のメンテナンスや組み上げができる人材を増やし、木桶と木桶職人を復活させることを目指しています。