【北三陸ファクトリー CHRO ダイアログインキュベーター】菊野陽子さん

人材の声

「海と食の可能性を、世界へ届けたい。」

地方に眠る資源や想いを、対話を通じて引き出し、世界とつなげていく。

北三陸から、海の未来を変えようと挑む人がいます。

岩手県洋野町に拠点を構える北三陸ファクトリーは、水産加工業からスタートし、いまや海洋環境再生とグローバル展開の両立に挑む注目企業。その人事戦略を担うのが、異業種から参画したCHRO(最高人事責任者)・菊野陽子さんです。

転職エージェント出身で、まちづくりや組織開発の分野で活動してきた彼女が、なぜ今、水産業界で“輸出”というテーマに挑むのか。その背景と、異業種ならではの視点から見えた「日本の食を世界へ届ける」仕事のリアルについてお話を伺いました。

【プロフィール】

菊野陽子(きくの ようこ)

- 株式会社北三陸ファクトリー CHRO(最高人事責任者)

- 長野県小布施町「まちの人事部」で企業横断の採用・人材育成支援を担当

- 都市部と地方をつなぐキャリア形成プログラムを主宰

- 組織開発支援・人材育成研修講師・ビジネスコーチ

現在の主な活動についてお聞かせください。複数の拠点や肩書きをお持ちですよね?

菊野さん(以下、菊野)

いくつかの肩書きを持って活動してきましたが、今いちばん時間を注いでいるのは、北三陸ファクトリーでの人事責任者(CHRO)の仕事です。

磯焼け(海の砂漠化)問題にアプローチする“ウニの再生養殖技術”を通じて、海洋環境の改善と水産資源の再生に取り組むこの会社で、私は組織開発やマネージャー人材の育成を中心に関わっています。

また、これまで並行して、長野県小布施町では「まちの人事部」として中小企業向けの採用・育成支援を行い、都会のビジネスパーソンが地方も含めて新しいキャリアを築くための対話型プログラムも主宰してきました。

対話を通じて、人や組織が持つ力を最大限に引き出すことが、すべての仕事の共通テーマです。

そのため、私は自分の肩書きを「ダイアログ・インキュベーター」と呼んでいます。

もともとは転職エージェント出身と伺いました。

菊野

中小企業の経営支援や新規事業開発、人材育成に携わる企業でキャリアをスタートしました。

そこで多岐にわたる現場経験を積んだ後、ハイクラス向けの転職エージェントへ転身。

ビジネスリーダーのキャリアを支援する一方で、「一部の人だけでなく、もっと幅広い人が自分の力で人生を切り拓ける仕組みを作りたい」と感じるようになったんです。

そこで組織開発や地方創生、まちづくりなどに関心が広がりました。

グローバル展開 ──地方の海から、世界の課題にアプローチするために

菊野

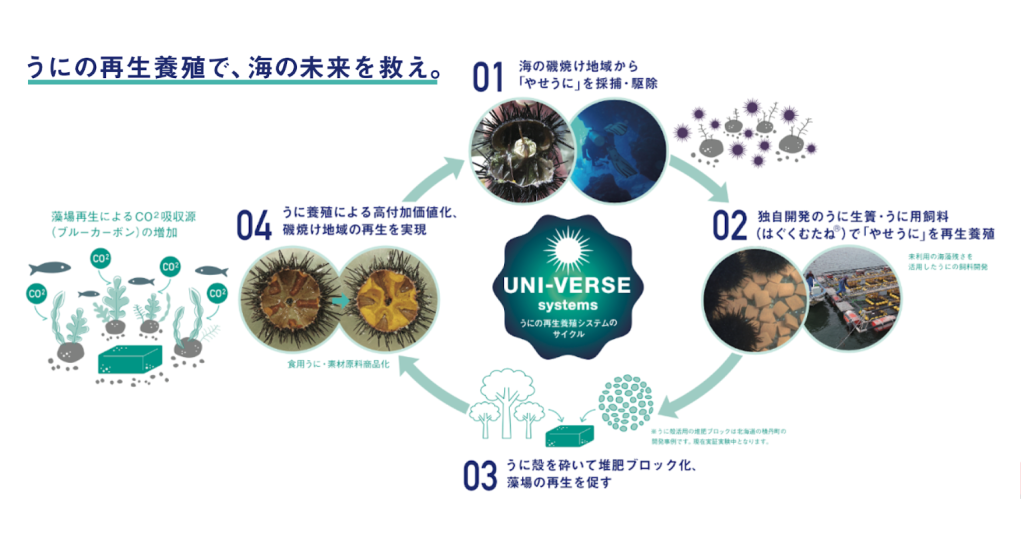

北三陸ファクトリーでは、ウニによる海藻食害を防ぎながら、高品質なウニを再生養殖する独自技術「UNIVERSE SYSTEMS」を展開しています。もともと価値がないとされてきた“痩せウニ”を活用し、環境保全と食の持続可能性を同時に叶えるこの仕組みは、世界的にも注目を集めています。

ただし、国内市場だけではビジネスとしてスケールしづらい現実もあります。

「環境保全やサステナビリティの価値を、きちんと“対価”として評価してくれる海外市場へ展開することで、理念と経済性の両立が実現できる」と考え、北三陸ファクトリーはグローバル展開に本腰を入れ始めました。

水産業界という、異なる世界への参画理由を教えてください。

菊野

大きなきっかけは現CFOとの縁です。私が運営に関わるワークショップで知り合った仲間で、そこで“自然や社会に貢献するビジネス”を形にしたいと意気投合していました。

彼が携わる北三陸ファクトリーでが海洋環境を守る取り組みや、海外展開を本格化する新規プロジェクトを進める中で、「組織やマネジメントを強化したい」という相談を受け、私が人事面からサポートすることになりました。

海洋環境を守るための取り組みが、海外市場とどのようにつながっているのでしょうか?

菊野

磯焼けという現象があります。

これは、沿岸の海藻が極端に減ってしまうことで海が砂漠化し、海底が剥き出しになる問題です。

海藻が減ると海の生態系が崩れ、漁獲量も下がっていく。その原因の一つが、ウニが海藻を食べ尽くしてしまう食害です。

北三陸ファクトリーは、磯焼けで経済的価値を失ったウニを、北海道大学との連携で確立した独自技術により、高品質化することに成功。

食害対策を超え、藻場再生による生態系回復、持続可能な漁業、そして地球規模の温暖化対策に貢献しています。

独自のウニ再生養殖技術を「UNIVERSE SYSTEMS」と名付け、日本のみならず、豪州、北米へ進出し、日本発のウニグローバル産業を創出しています。

そこで北三陸ファクトリーは、温暖化で増殖するウニを採捕し、再生養殖することで磯焼けを防ぎつつ、美味しいウニを安定的に提供できる仕組みをつくろうとしています。

一方で国内だけの販売では価格の問題などもあり、海外での販路開拓を模索する動きが出てきました。

特に環境保全やサステナビリティを重視するバイヤー、消費者が多い海外マーケットを狙い展開することで、“海藻を守りながらウニを育てる”ビジネスをしっかり評価・購入してもらえるようにしたいんです。

独立後、組織開発やまちづくりで培ったスキルが、水産業界でどのように活かされていますか?

菊野

人材育成や組織開発は、業界が変わっても根本は同じです。

トップダウンだけに頼らず、社員が主体的に課題を見つけ、動けるようにするのが大きな目的。

そのために、理念や戦略の共有、目標設定の仕方やチームビルディング、問題解決のフレームワークなどを導入しています。

また異業種の立場ならではの“素朴な疑問”を現場にぶつけると、新たな気づきが生まれるんですよね。

“海外のお客さんって何を大事にする?この商品を手に取ったお客様はどう感じる?”という問いから、会社全体でブランディングや品質管理保証について考え直すきっかけになることもあるんです。

北三陸ファクトリーでは具体的にどんな活動をしているのですか?

菊野

私が担当しているのは、まず組織開発・人材育成戦略の設計と定着です。

海外進出にあたり、マネージャー育成や理念・戦略の浸透、人材配置の最適化、外部のプロフェッショナル人材の登用などを体系的に行っていました。

現在では、社長が海外にいても、以前よりも現場が自走できるようにする体制になり、海外との展示会や取引等も積極化しています。

さらには、企業や大学といった外部とのネットワークを広げる“場づくり”です。

海洋環境を改善するには、どうしても他の技術や資本が必要になるので、異業種の企業や研究機関を巻き込む取り組みが重要です。

私自身、小布施町のプロジェクトなどで培ったノウハウも随時持ち込みながら、北三陸ファクトリーの現場と一緒に実践している段階ですね。

現場では、どんな学びがありましたか?

菊野

都会に住んでいると、“海藻がなくなると魚が減る”、“魚が減ると漁業が成り立たなくなる”といった危機感がピンとこないんです。でも実際に漁師さんや現地の海を見ていると、それが地球規模の食糧問題につながっているとわかります。

そしてSustainable Seafood(持続可能な水産物)への意識は予想以上に世界中でニーズが高いと肌で感じました。

また、企業規模や業種が違っても、「社会課題を解決したい」という思いでつながると、スピーディに協業が進むんですよね。

その意味で、私も“自社だけでやる”のではなく、“多様なプレイヤーと共創する”楽しさを再確認しました。

今後はどんな目標を掲げていますか?

菊野

北三陸ファクトリーとしては、磯焼け(海の砂漠化)対策を産官学企業間連携でグローバルに進めるプラットフォームづくりが大きな挑戦ですね。

磯焼けや水産資源の減少課題を解決するには、一社だけでは限界があるので多様な企業や人材と力を合わせたい。

それと同時に、私自身は“対話型の人材育成”をさらに広げていきたいんです。

自分の思いや熱量を発揮できる場を見つけ、主体的に行動する人が増えれば、地方も都市部も活性化するし、環境問題にも一歩踏み込んで関われる。

そういった循環を生み出すためのハブ役であり続けたいですね。

「おいしい日本、届け隊」への期待と、読者へのメッセージをお願いします。

菊野

大切なのは、自分が本当に“心が動く”テーマを見つけることです。

最初から明確な計画がなくても、「これをなんとかしたい!」「もっと知りたい!」という思いが、海外進出や地方創生、社会課題の解決と自然につながっていくケースも多いんですよ。

ぜひ皆さんも、自分の強みや経験を活かせる場所があるはずだと信じて、深く考えるより、まずは一歩を踏み出してみてください。

「おいしい日本、届け隊」にも、積極的に飛び込んできていただけると嬉しいですね!